用于 WLAN 的双频和宽频双极化圆柱介质谐振器天线的电磁模拟

导言

介质谐振器天线具有许多有用的特性,包括低损耗、高效率和体积小。本示例演示了 XFdtd 的天线仿真和设计功能如何分析两个类似的圆柱形介质谐振器天线 (DRA),这两个天线是为不同频段的双极化性能而开发的。第一个天线是双频天线,覆盖 DCS(1.71-1.88 GHz)和 WLAN(2.4-2.48 GHz)频段。第二种设计是宽带天线,覆盖 WLAN 和部分 WiMAX 频段(高达 2.69 GHz)。两种设计均来自本文引用的论文[1],所呈现的结果与论文中提供的测量结果非常吻合。

设备设计与仿真

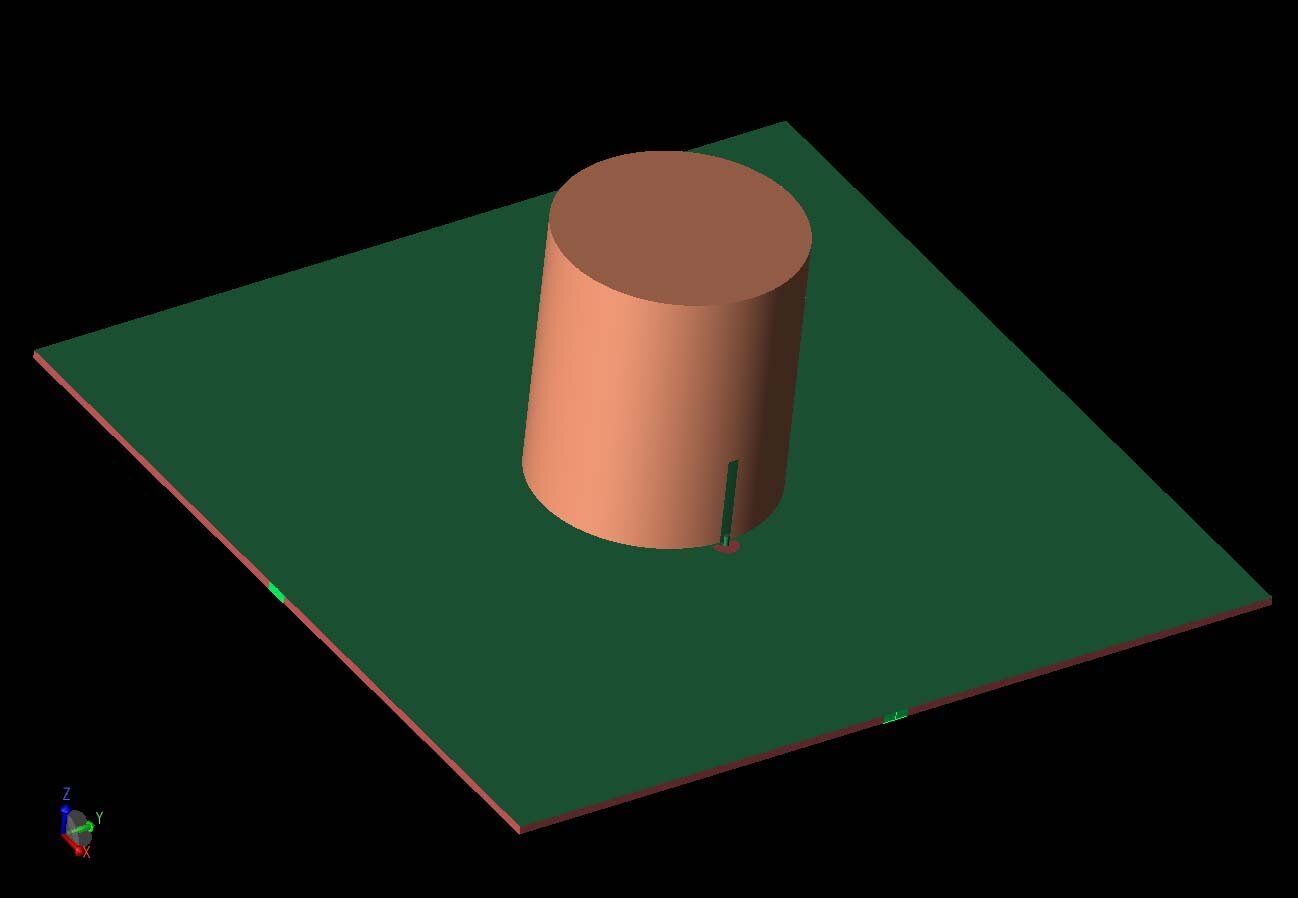

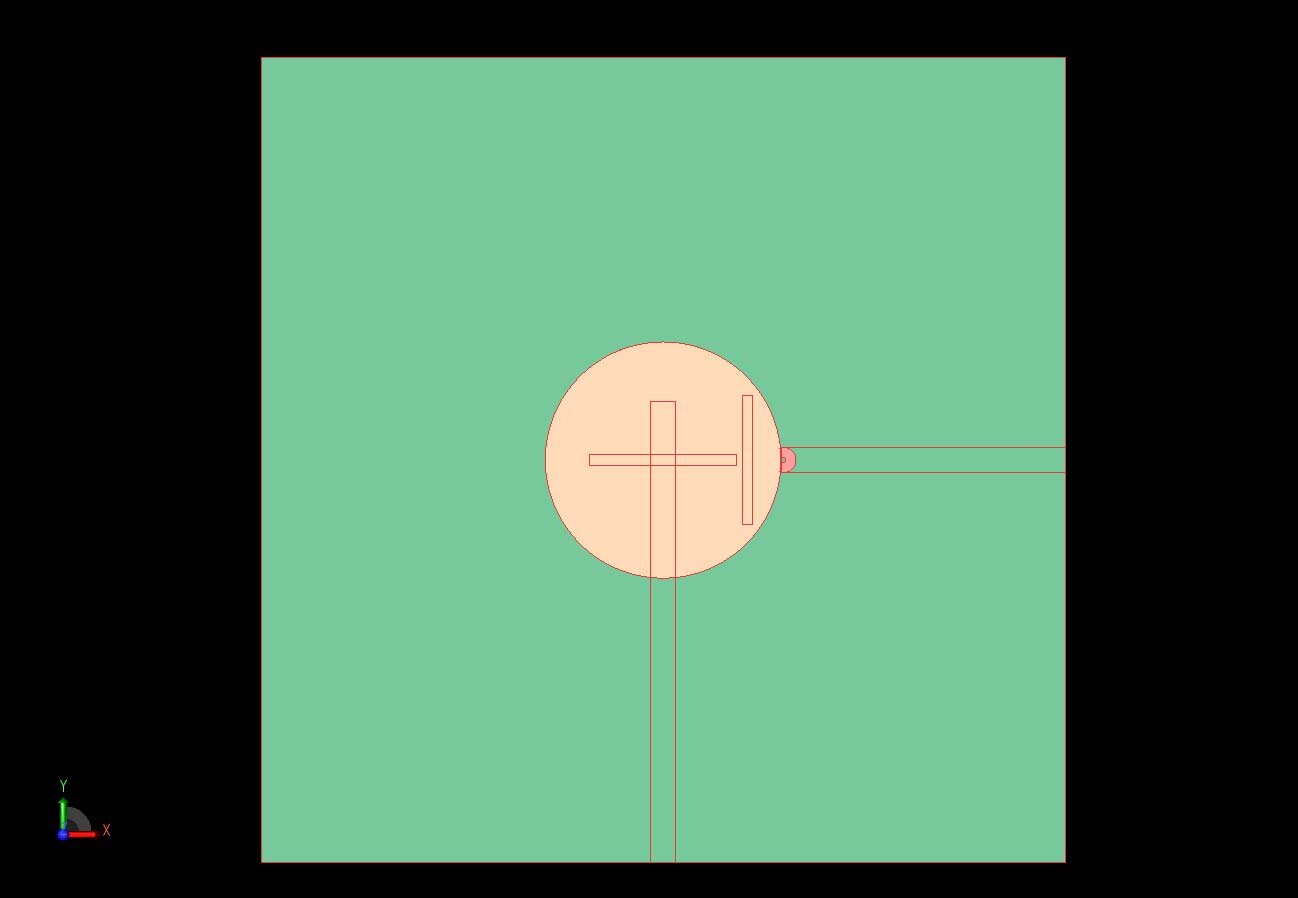

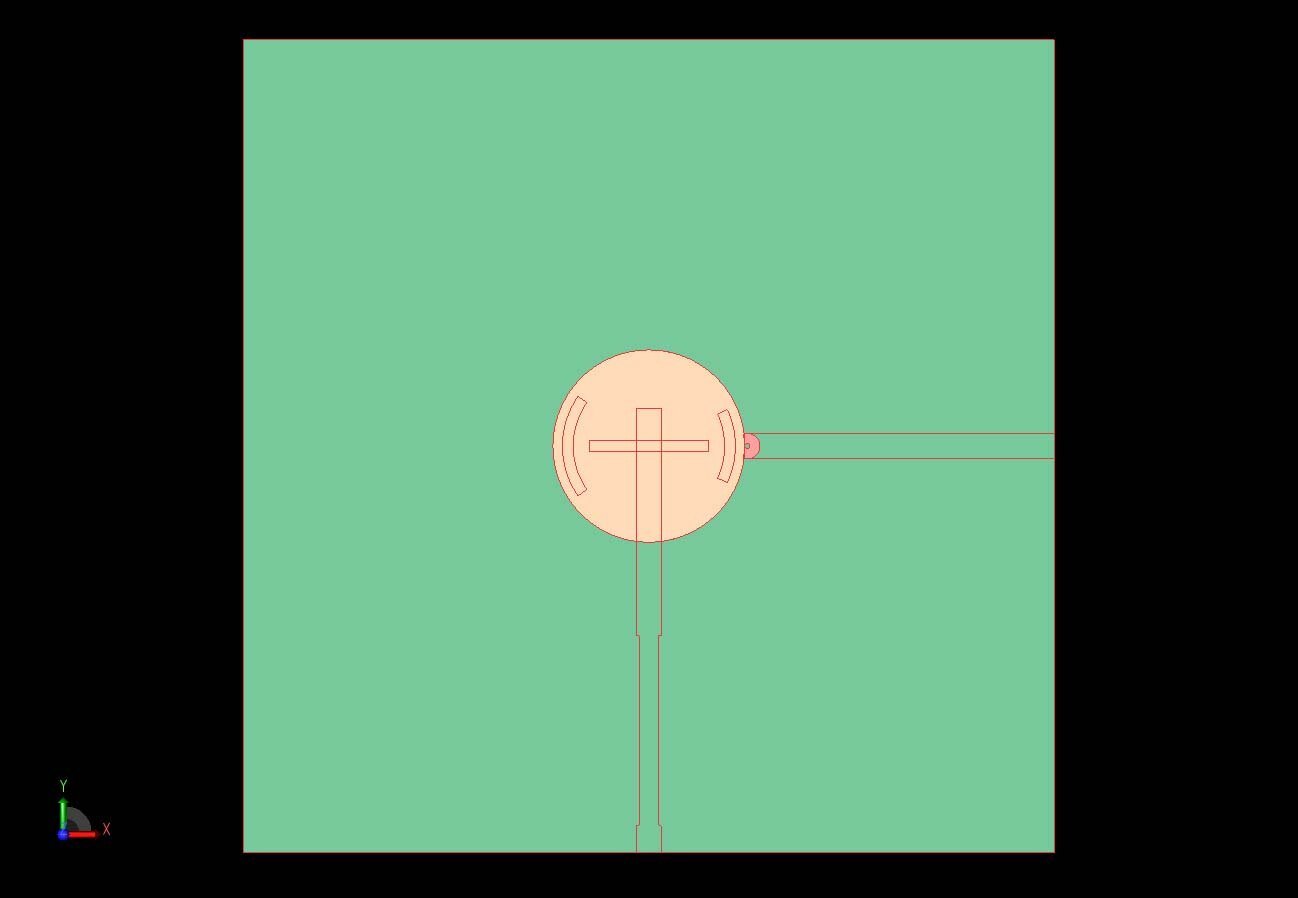

设备的总体设计包括一个圆柱形介质谐振器(相对介电常数 = 6.85,高度 = 50.5 毫米,半径 = 22 毫米),安装在 1.57 毫米厚基板(相对介电常数 = 2.33)上的铜接地平面上方。天线有两个端口,分别位于接地平面的相邻两侧;其中一个端口向连接到圆柱体侧面小条的同轴探针馈电,另一个端口则通过介质谐振器下方接地平面上的插槽耦合。整体设计如图 1 所示,两个端口分别位于基板的 YZ 和 XZ 边缘,呈亮绿色。两种设计都在基板底部使用微带线连接端口。双频设计在地平面上有两个垂直的槽(图 2 中可见),将端口 2 连接到 DRA,而同轴探针则连接端口 1。宽带设计(图 3)与之类似,但馈入端口 2 的微带线增加了阻抗变压器和不同尺寸的曲线槽,以便将能量耦合到 DRA。

图 1:天线几何形状的三维 CAD 视图显示了带有同轴探针馈电的 DRA 圆柱,基底左右两侧的两个输入端口以浅绿色显示。第二个端口通过地平面上的耦合槽馈电。

图 2:双频天线的俯视图显示了来自第一和第二端口的底层微带馈电,以及地平面上用于将第二端口耦合到 DRA 的两个插槽。

图 3:端口 1 的宽带天线与同轴探头完全相同,但端口 2 的馈电有几处改动,包括微带线上的阻抗变压器和两个用于耦合的弧形槽。

双频天线

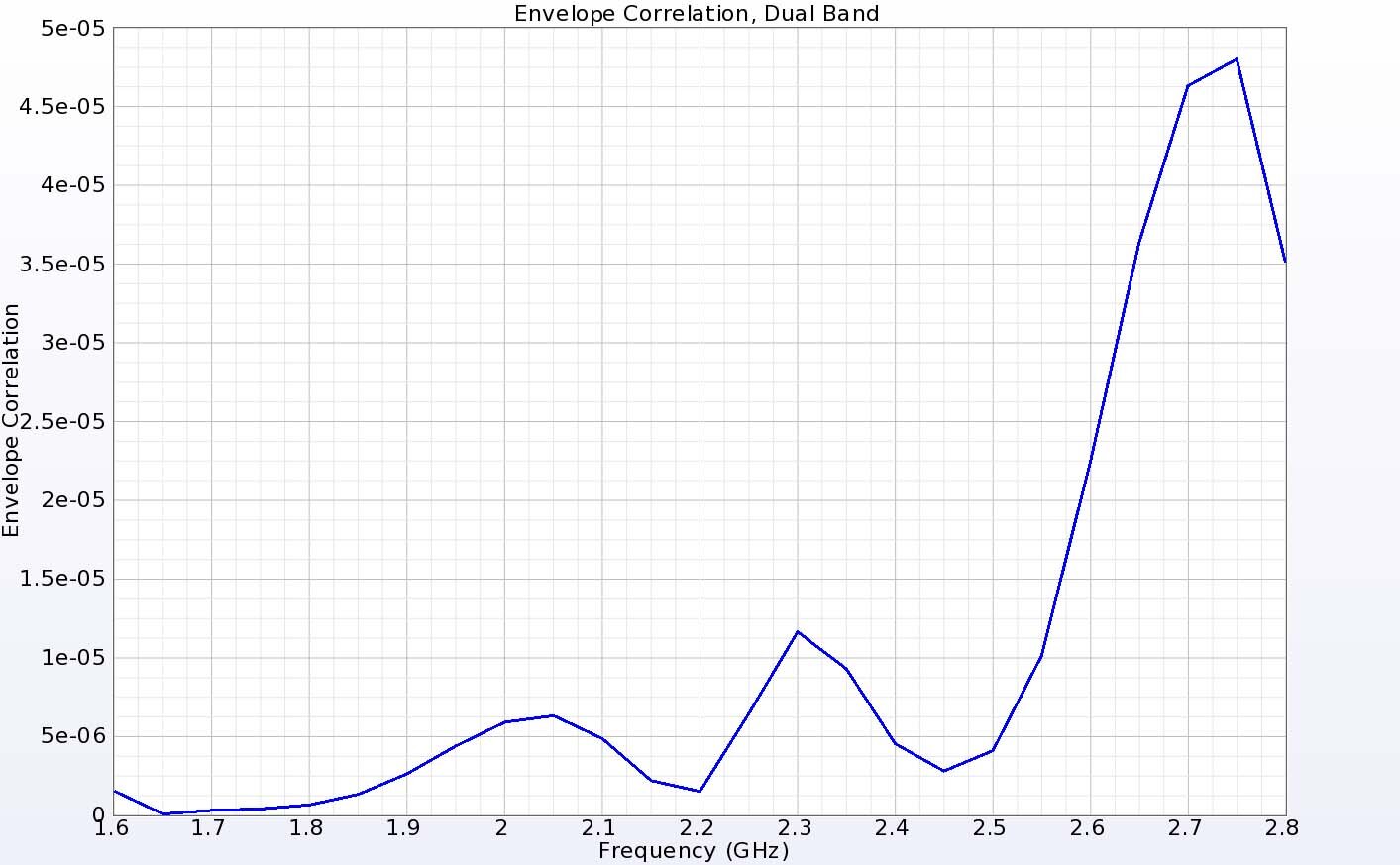

图 4 所示双频天线的 S 参数在两个相关频段(DCS 和 WLAN)周围的回波损耗有浅空。交叉耦合 S21 图显示隔离度大于 35 dB。在图 5 中,圆筒正上方的增益与频率的关系图显示,每个端口的低频段增益约为 7 dBi,高频段增益约为 8.5 dBi。在图 6 中,两个端口的辐射效率和系统效率(包括错配损耗)随频率变化的曲线图显示,两个端口的效率都在 90% 左右或更高。描述辐射模式相互独立性的包络相关性显示值小于 5x10-5,表明隔离效果极佳(图 7)。

图 4:双频天线的 S 参数图显示了在 1.71-1.88 千兆赫和 2.4-2.48 千兆赫范围内的工作区域。 端口之间的隔离度优于 35 dB。

图 5:两个端口的 DRA 上部增益在较低工作频段接近 7 dBi,在较高频段接近 8.5 dBi。

图 6:由于回波损耗略低于 -10 dB,双频天线在两个频段都具有良好的效率,系统效率约为 90%。

图 7:包络相关性显示两个端口之间的隔离度很高。

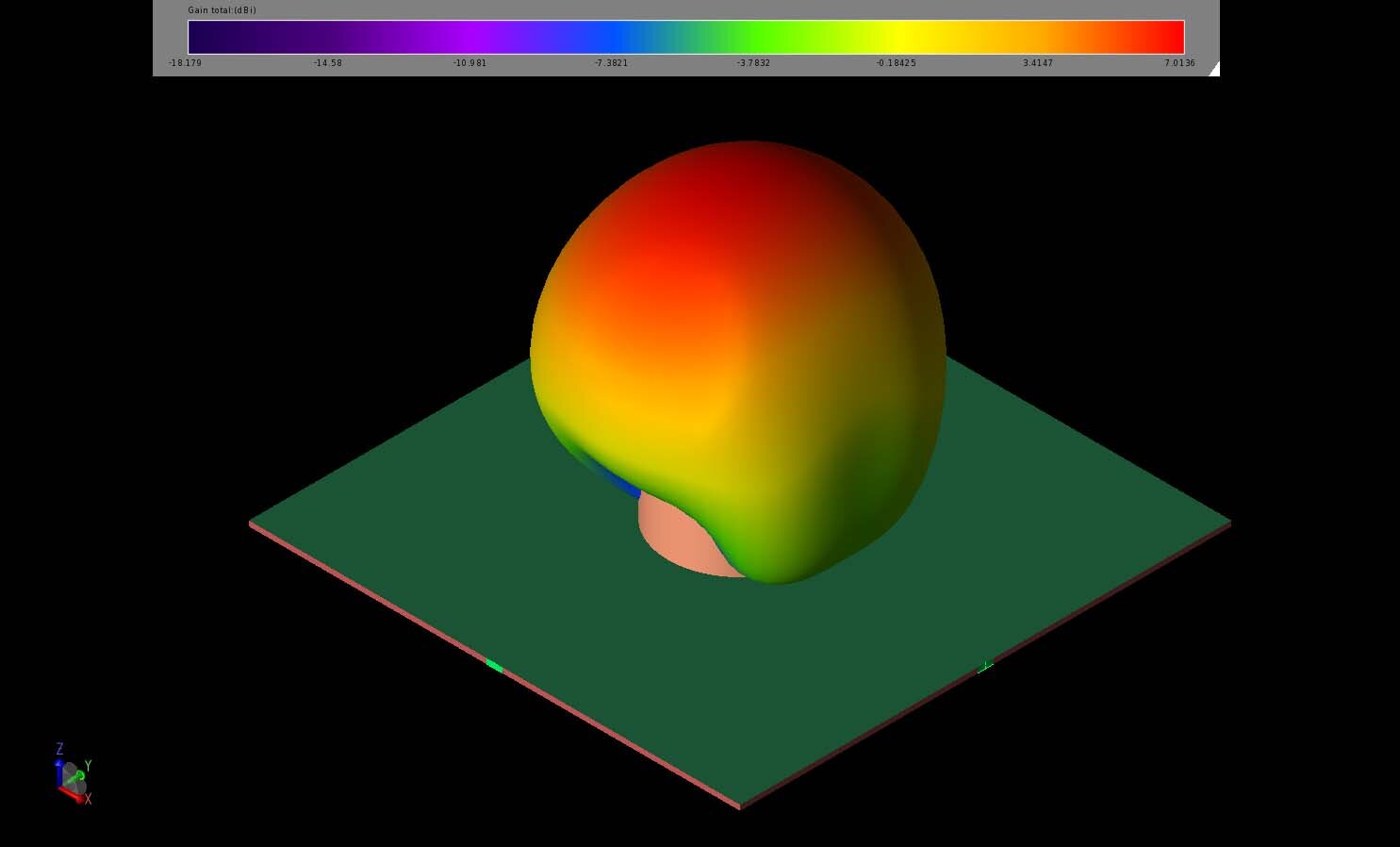

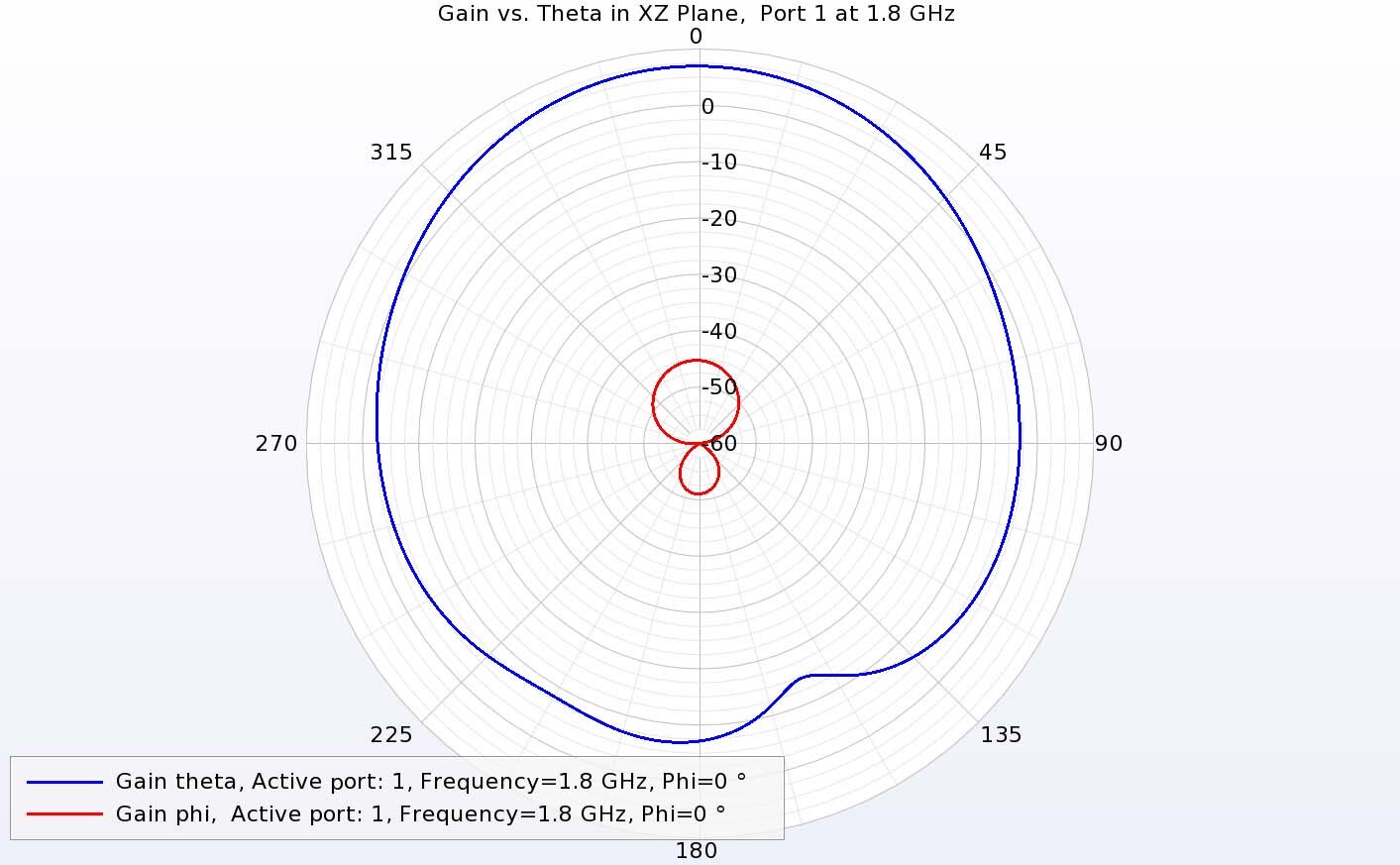

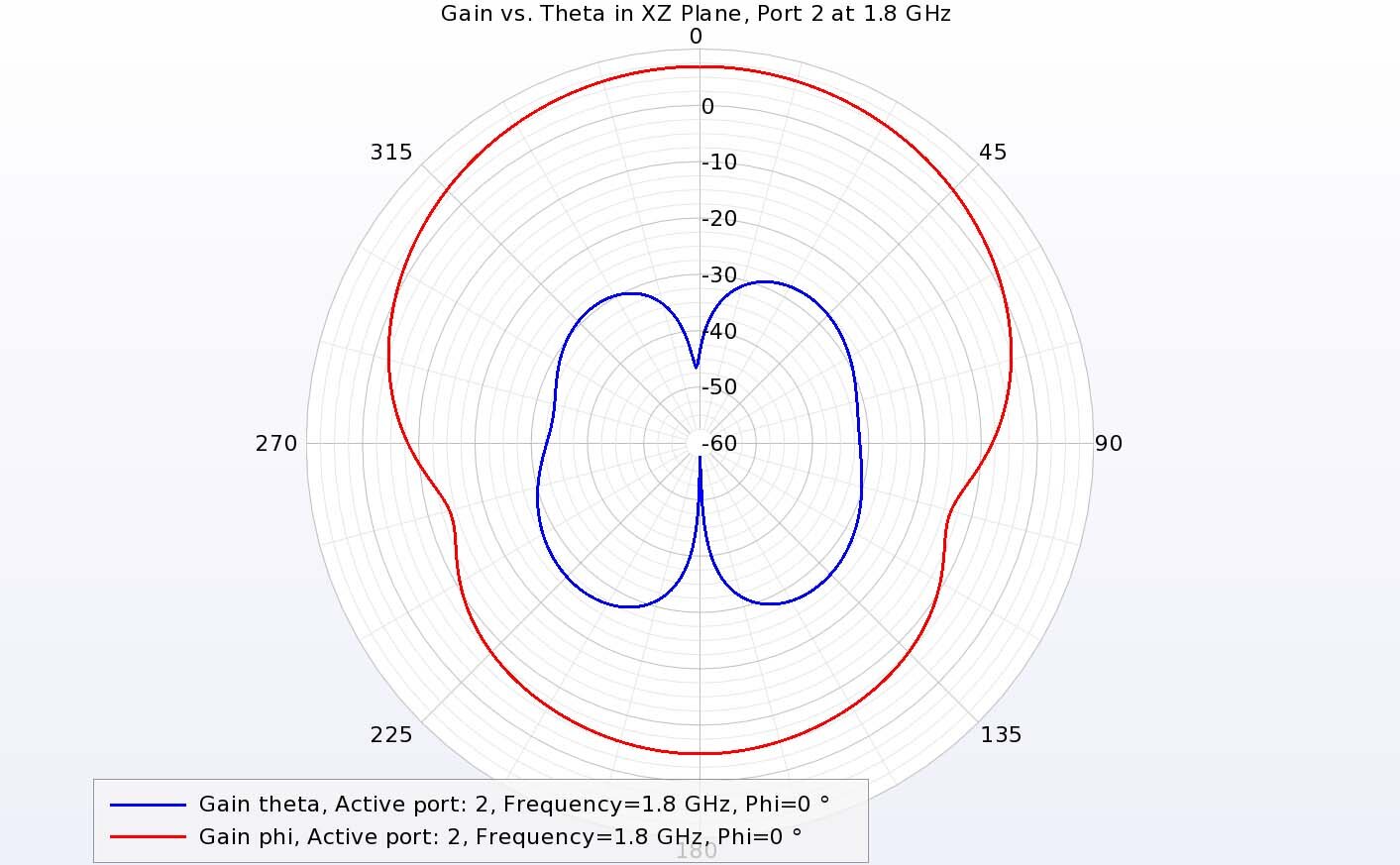

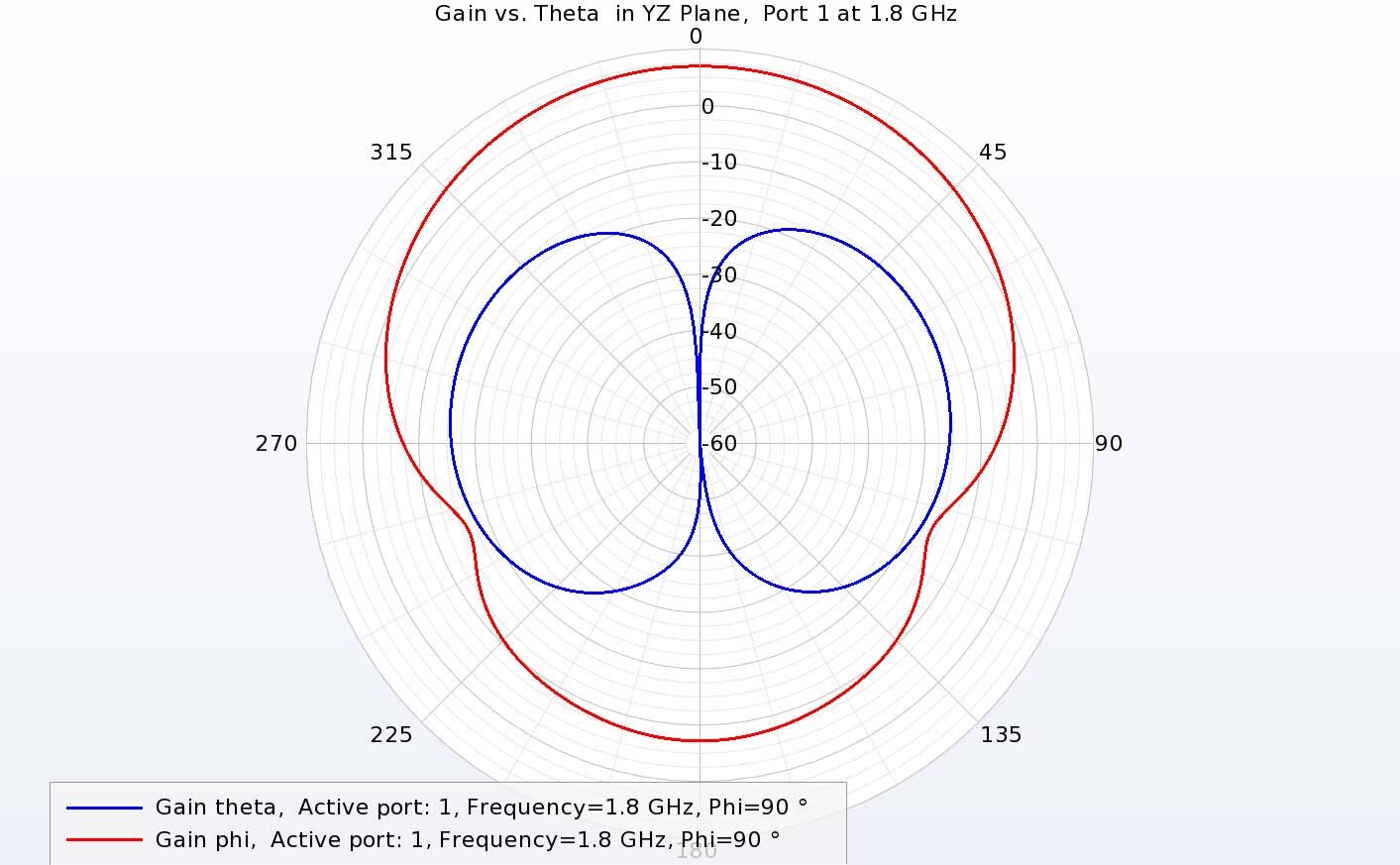

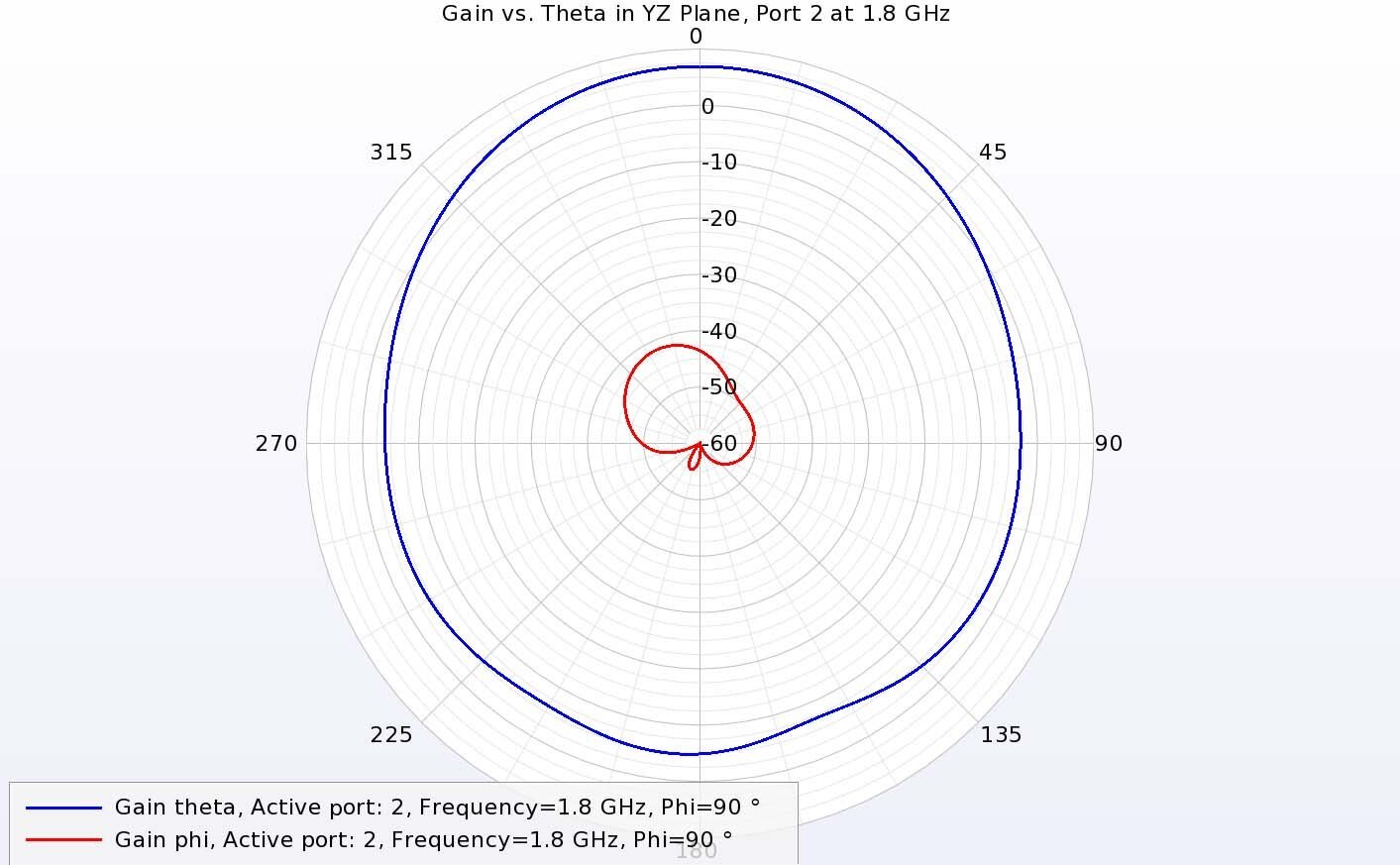

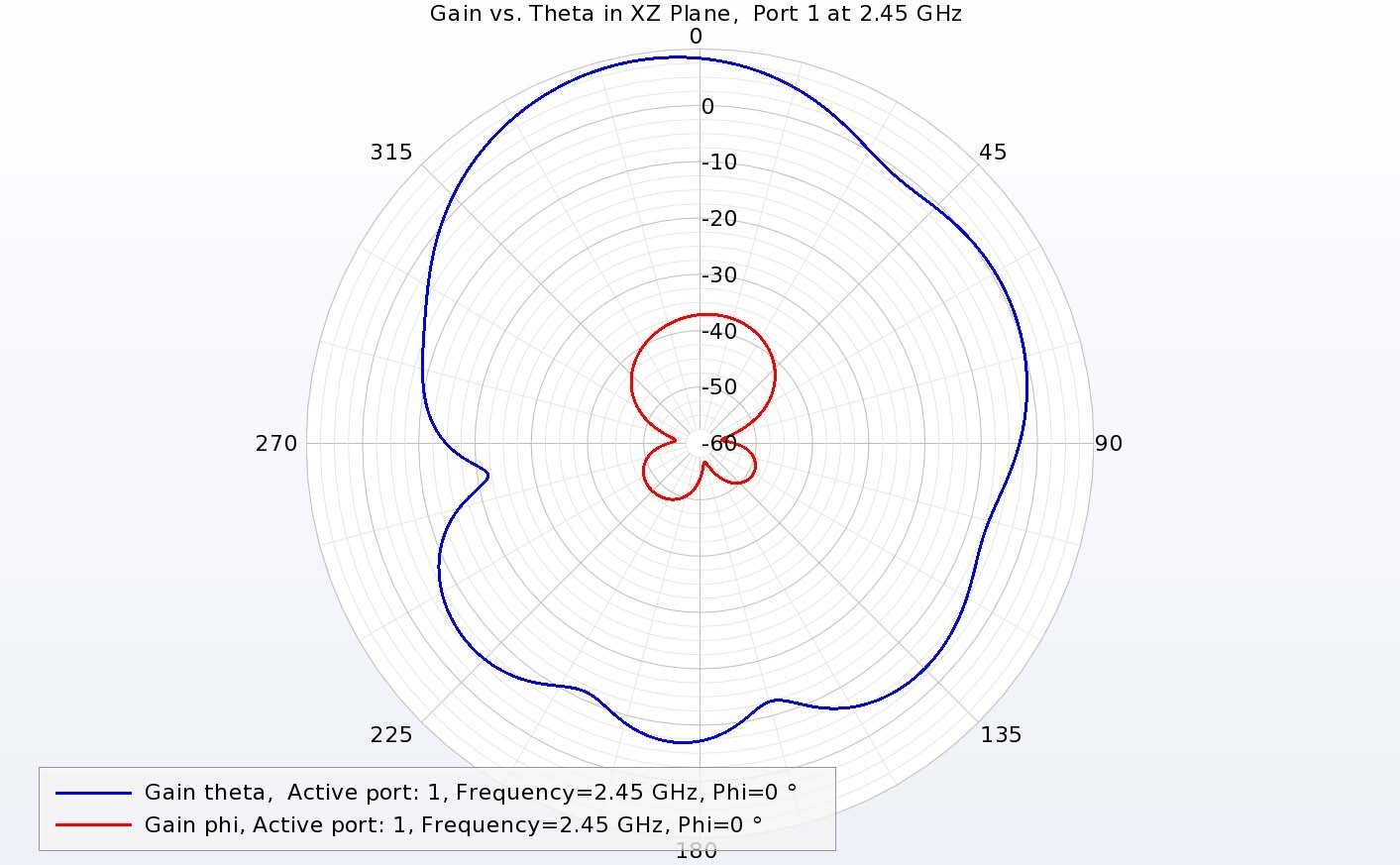

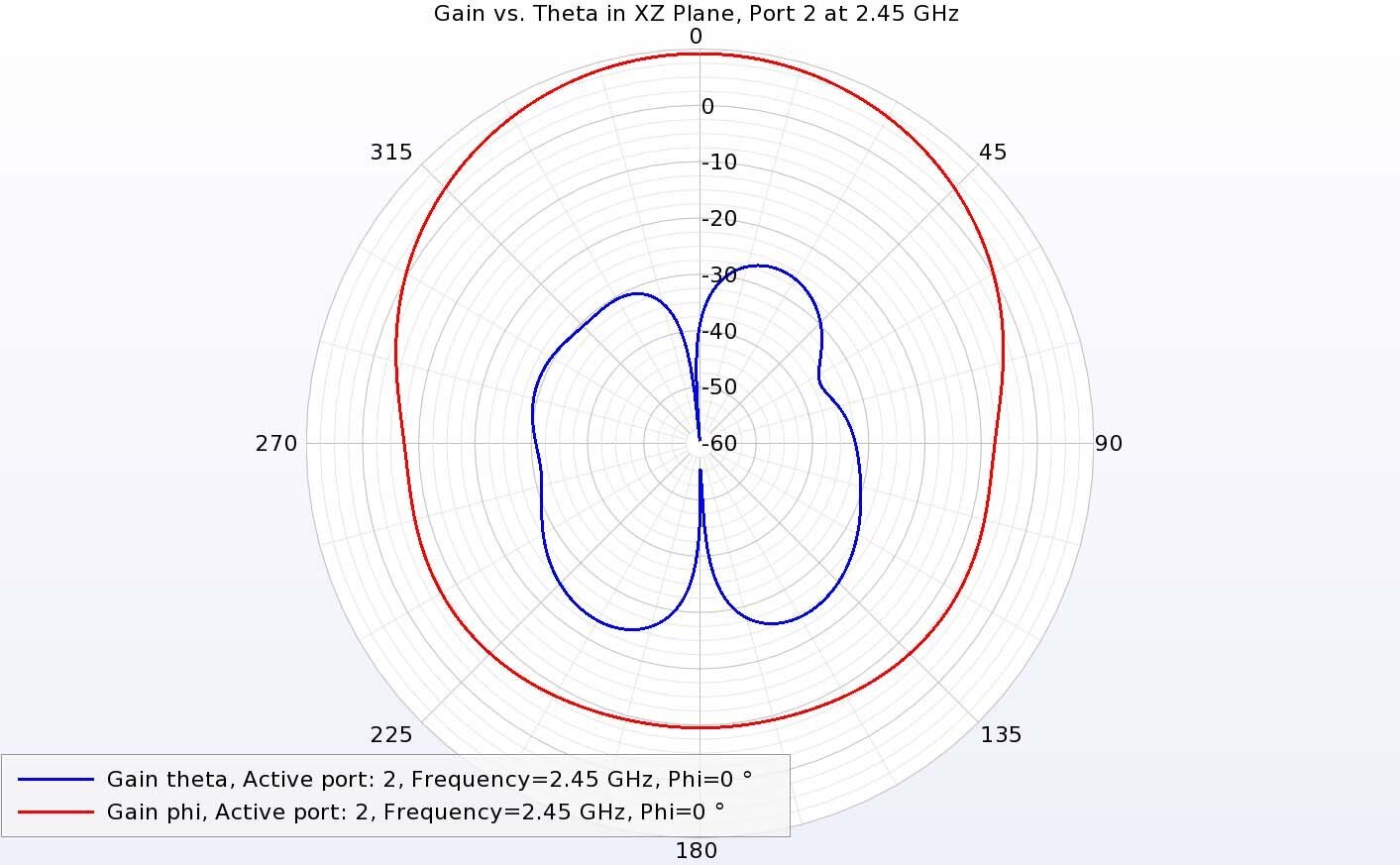

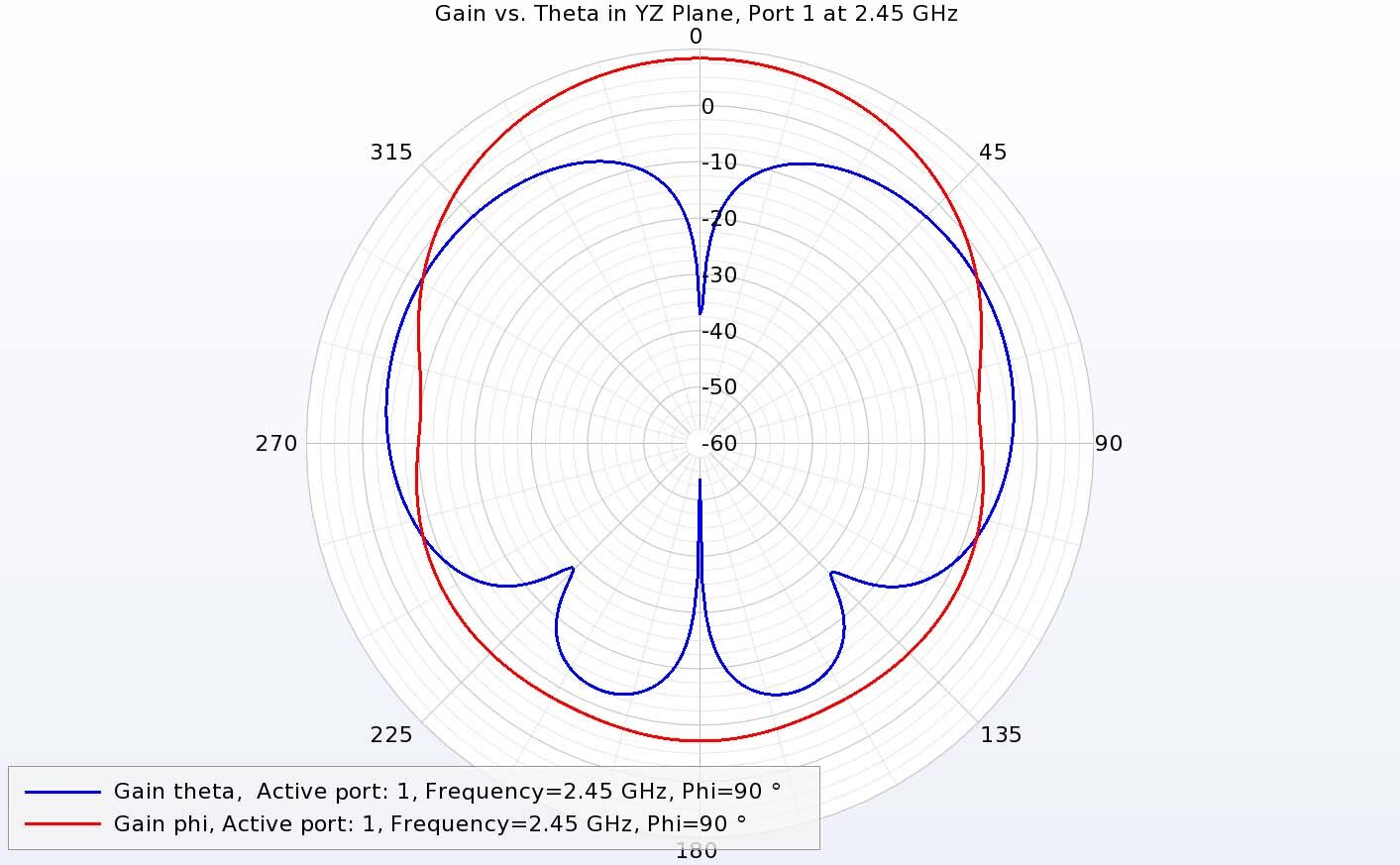

图 8 显示了双频天线在 1.8 GHz 频率下的三维辐射模式,显示出在地平面上方相当均匀的覆盖范围。在辐射图的 XZ 垂直面上,端口 1 在 1.8 GHz 的θ指向增益明显高于π指向增益(图 9),而端口 2 则以π指向增益为主(图 10)。同样,在垂直 YZ 平面上,端口 1 的 phi 增益占主导地位(图 11),而端口 2 在 1.8 GHz 时则表现为 theta 增益(图 12)。当研究 2.45 GHz 的 WLAN 频段时,XZ 平面上的图 13 和图 14 也显示了类似的情况。在图 15 中,端口 1 的极化间距减小,但端口 2 的极化间距仍然很大(图 16)。

图 8:双频天线在 1.8 GHz 频率下的三维增益模式显示,地平面上方有一个宽叶,峰值增益约为 7 dBi。

图 9:1.8 GHz 垂直 XZ 平面上端口 1 的增益显示,θ 分量产生了很强的共偏振增益,交叉偏振增益下降了 40 多 dB。

图 10:频率为 1.8 GHz 的端口 2 显示了来自 XZ 平面 phi 分量的强大共极化增益,显示了天线的双极化特性。

图 11:在 YZ 平面上,端口 1 的 Theta 方向增益减小,而 phi- 方向增益在 1.8 GHz 时占主导地位。

图 12:1.8 GHz 频率下 YZ 平面上的端口 2 与端口 1 相反,具有很强的θ指向增益和很低的π指向增益。

图 13:在 2.45 GHz 的 XZ 平面上,端口 1 具有较强的θ指向增益和较低的π指向增益。

图 14:在 2.45 GHz 的 XZ 平面上,端口 2 具有较强的 phi 方向增益和较低的 theta 方向增益,与端口 1 相反。

图 15:在端口 1 的 YZ 平面上,频率为 2.45 GHz,同极化增益和跨极化增益没有很好地分离,但 phi-directed 增益占主导地位。

图 16:对于 YZ 平面上 2.45 GHz 频率的端口 2,θ 方向增益占主导地位。

宽带天线

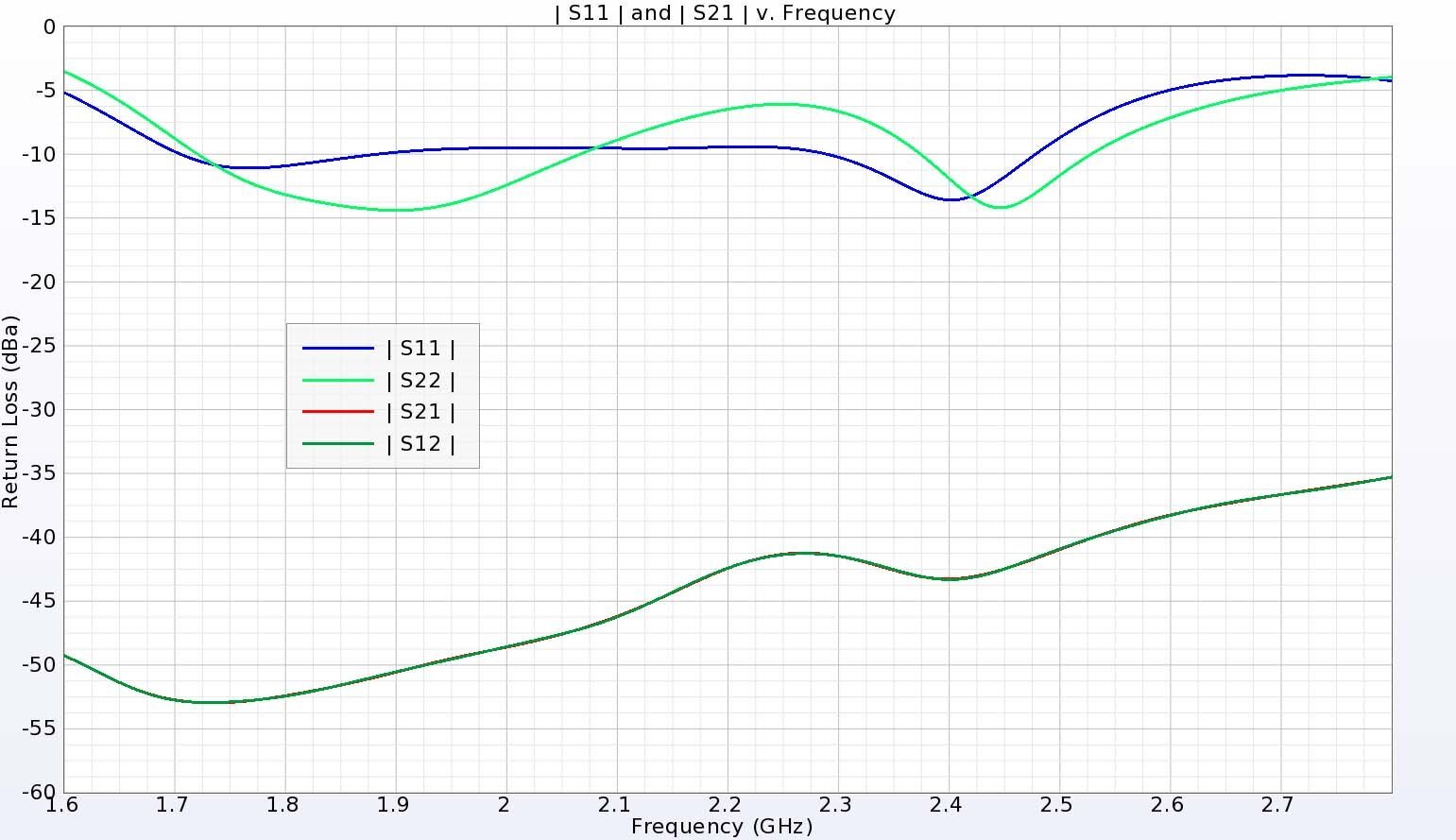

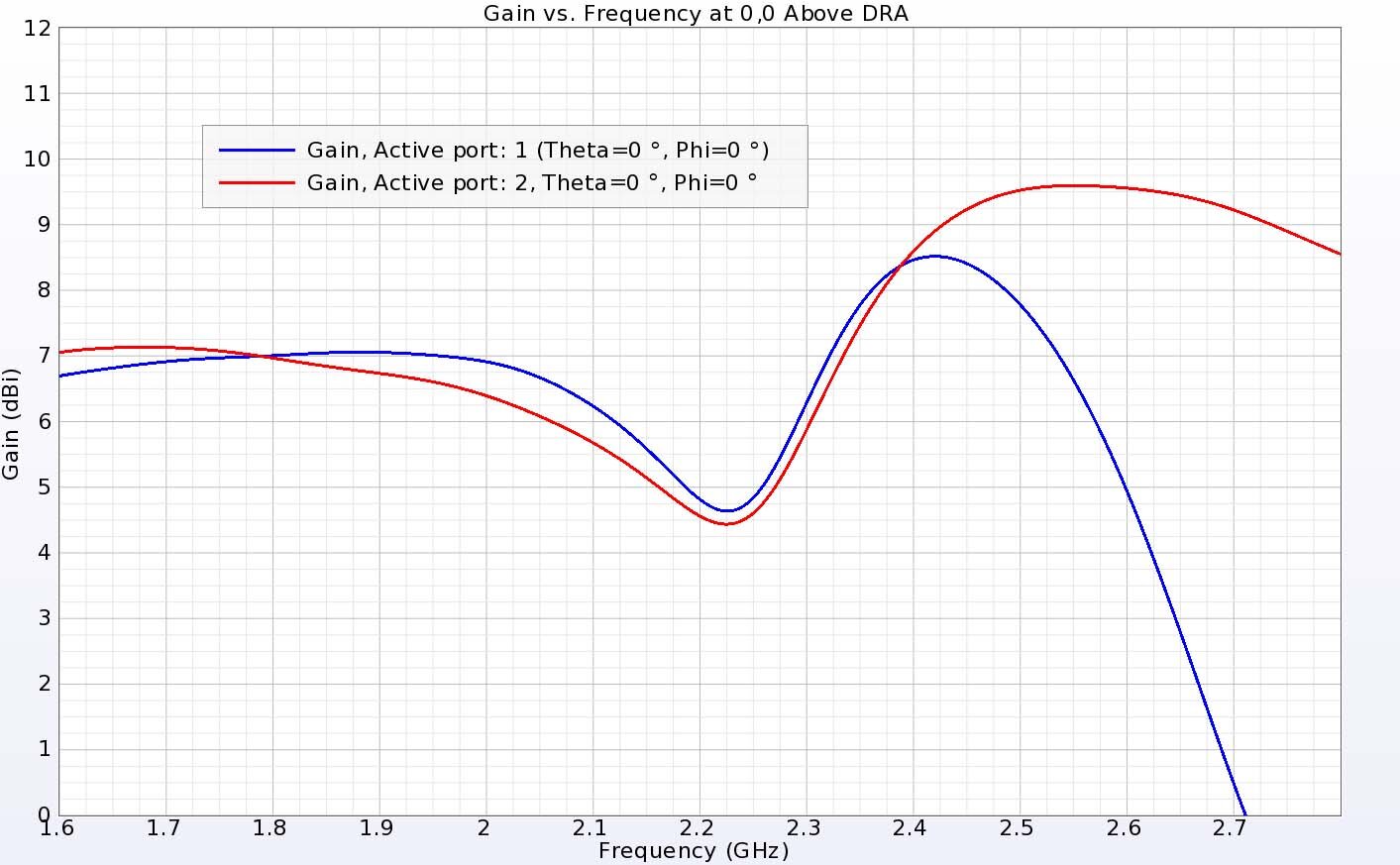

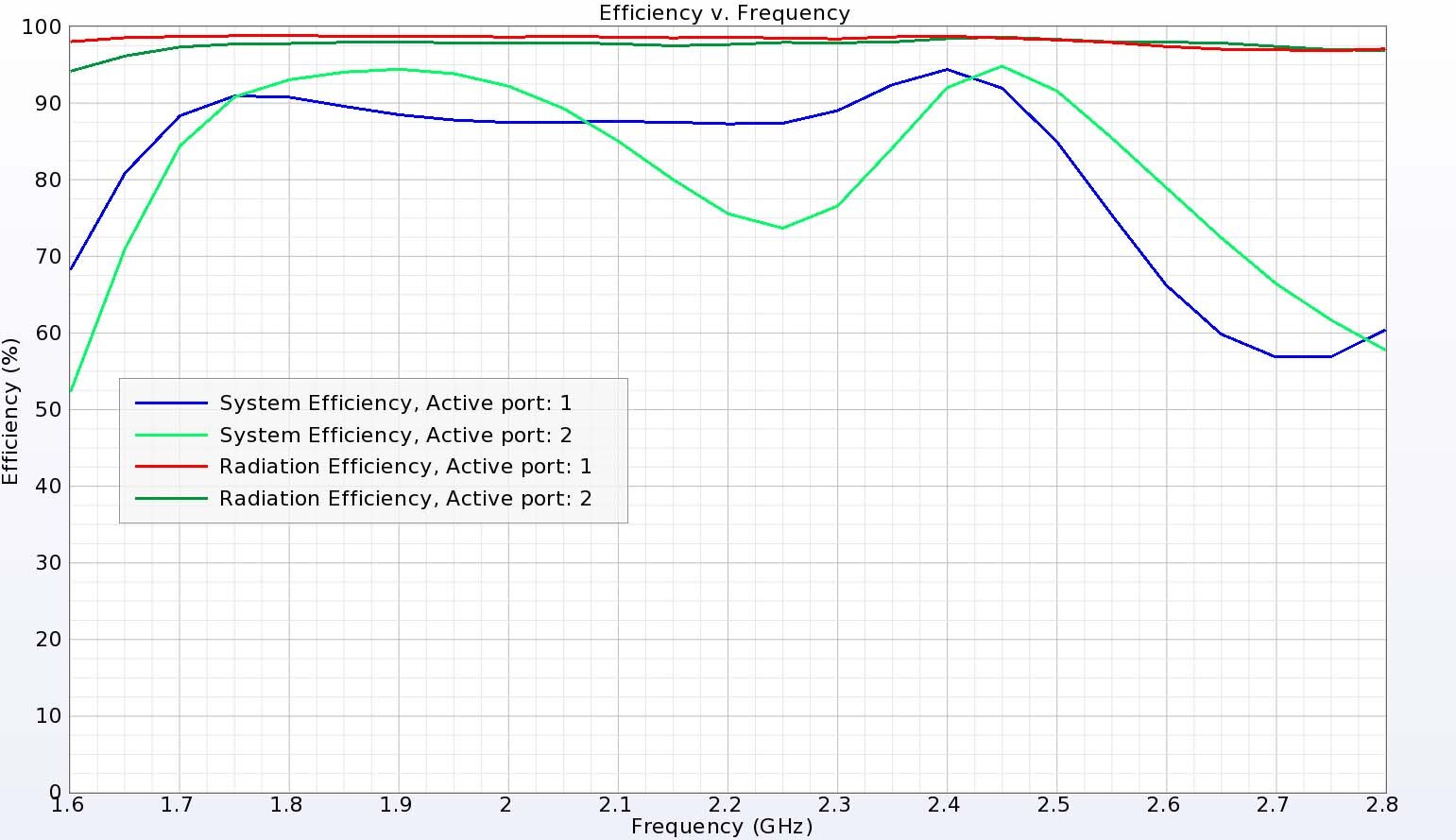

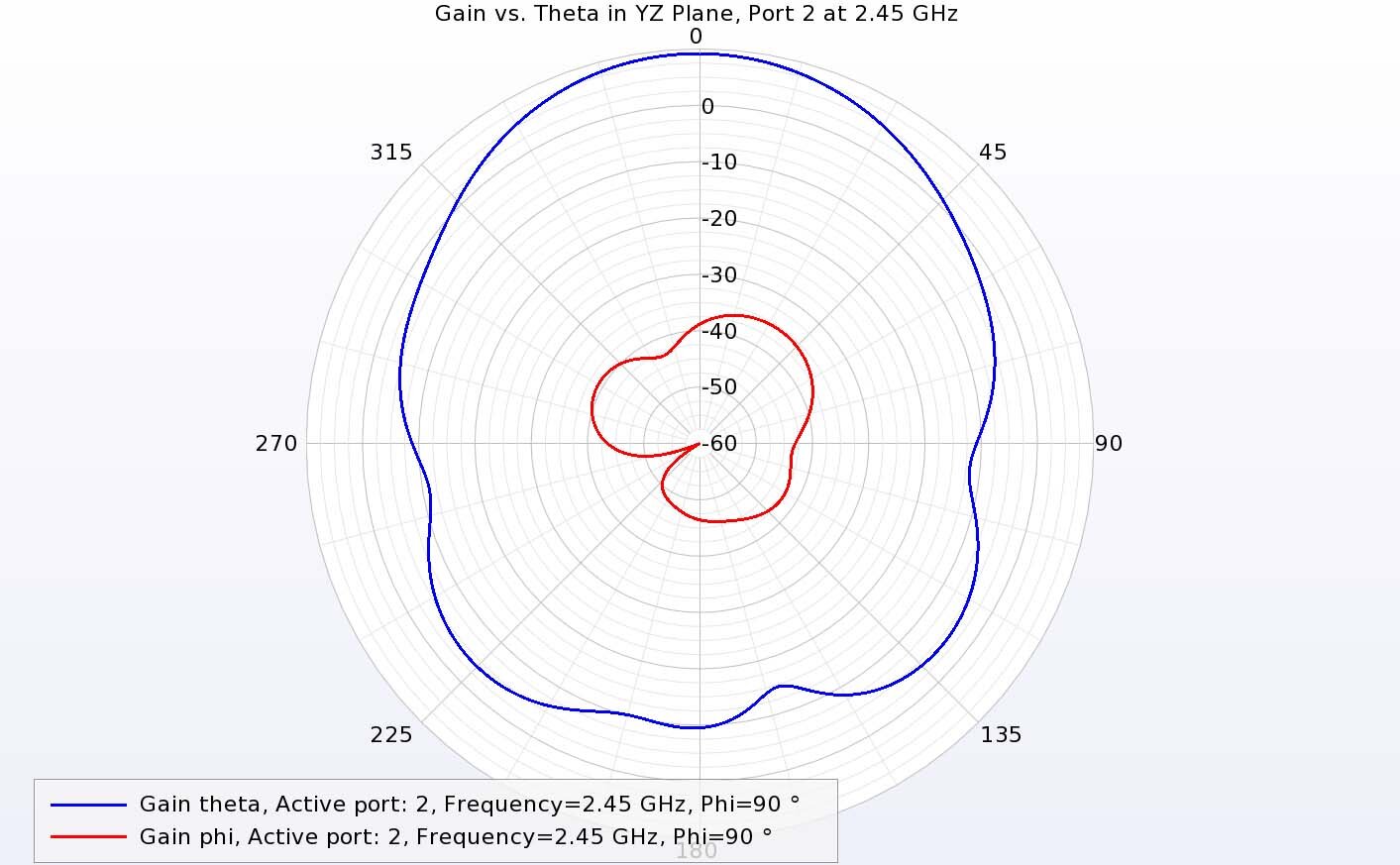

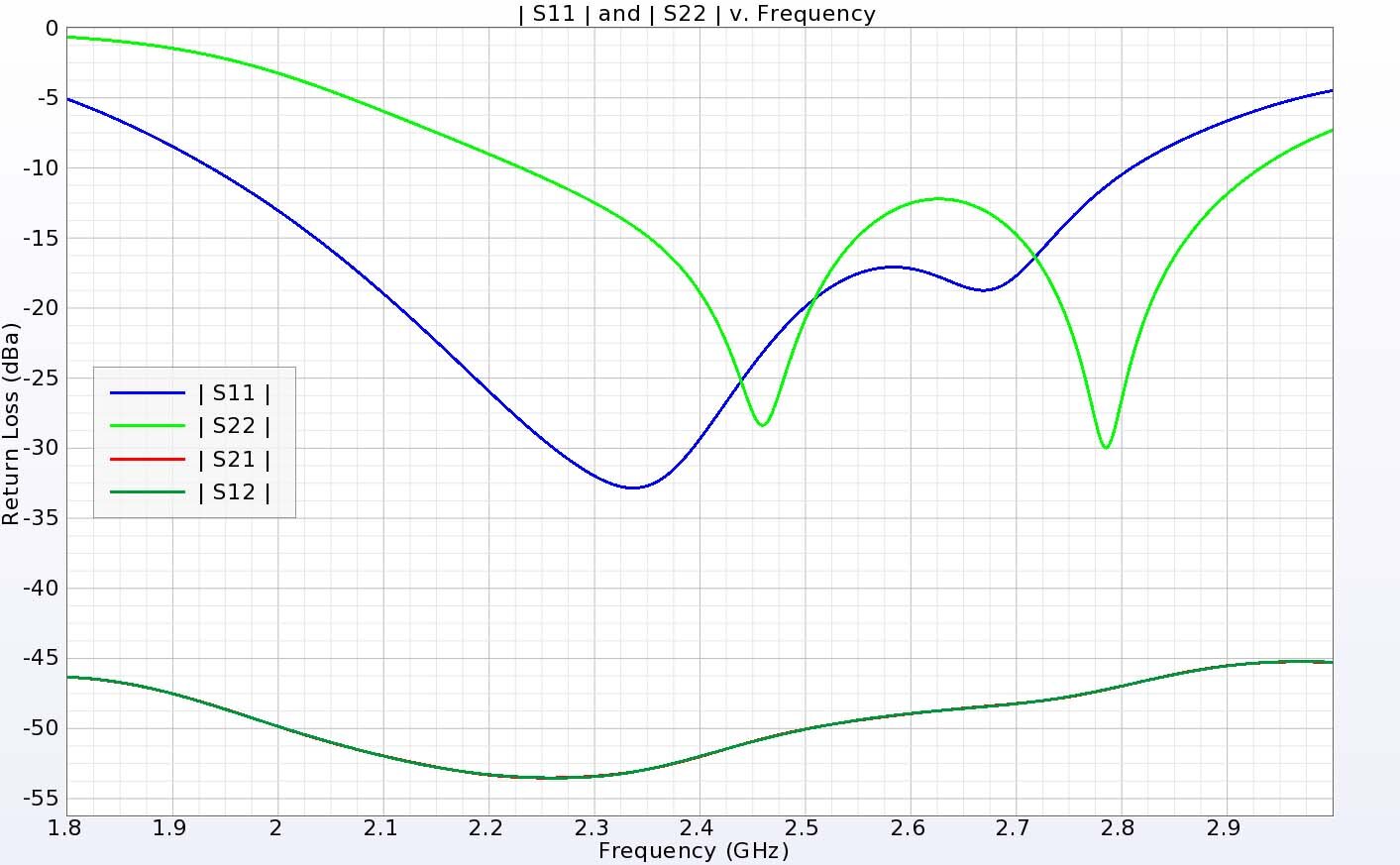

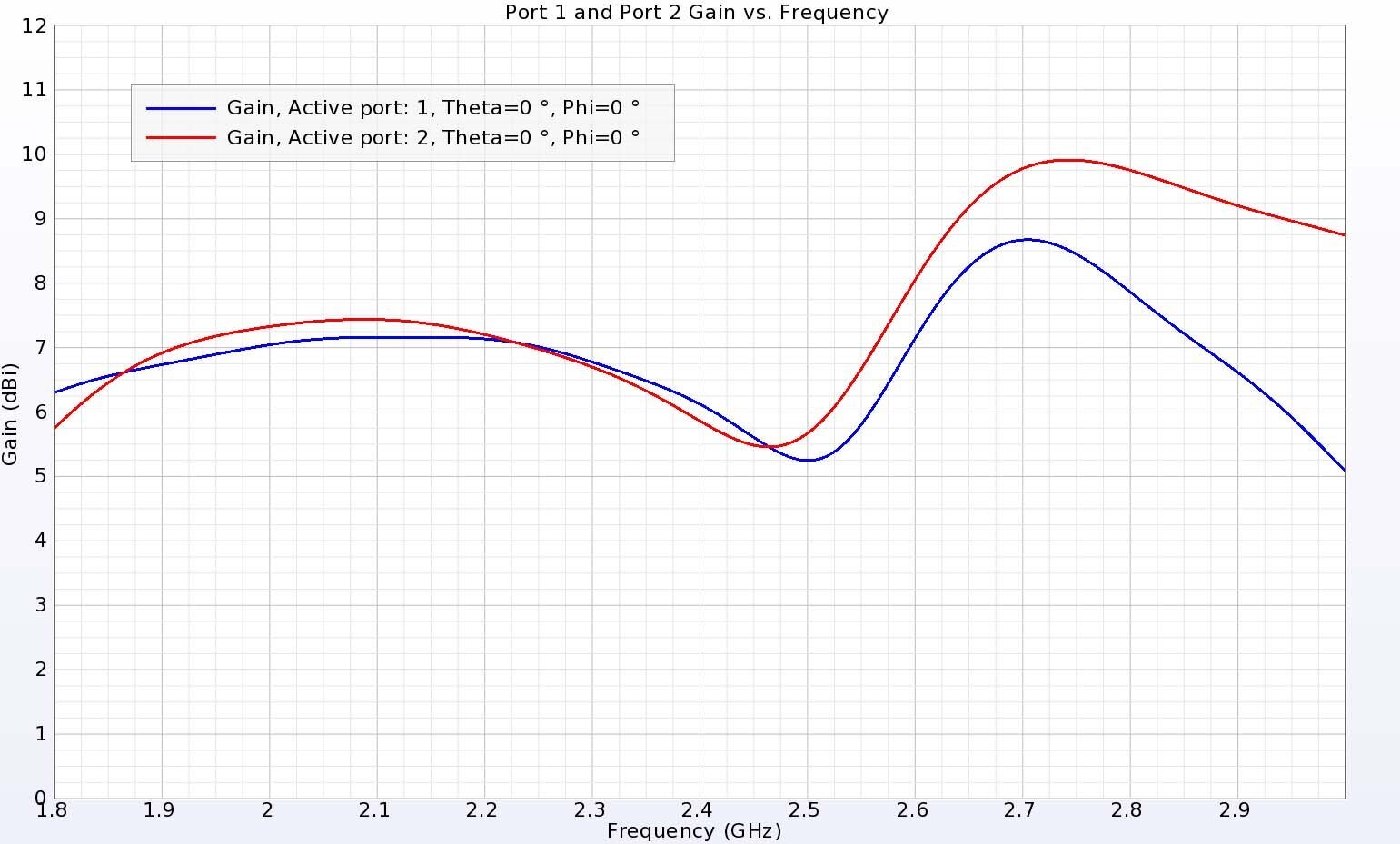

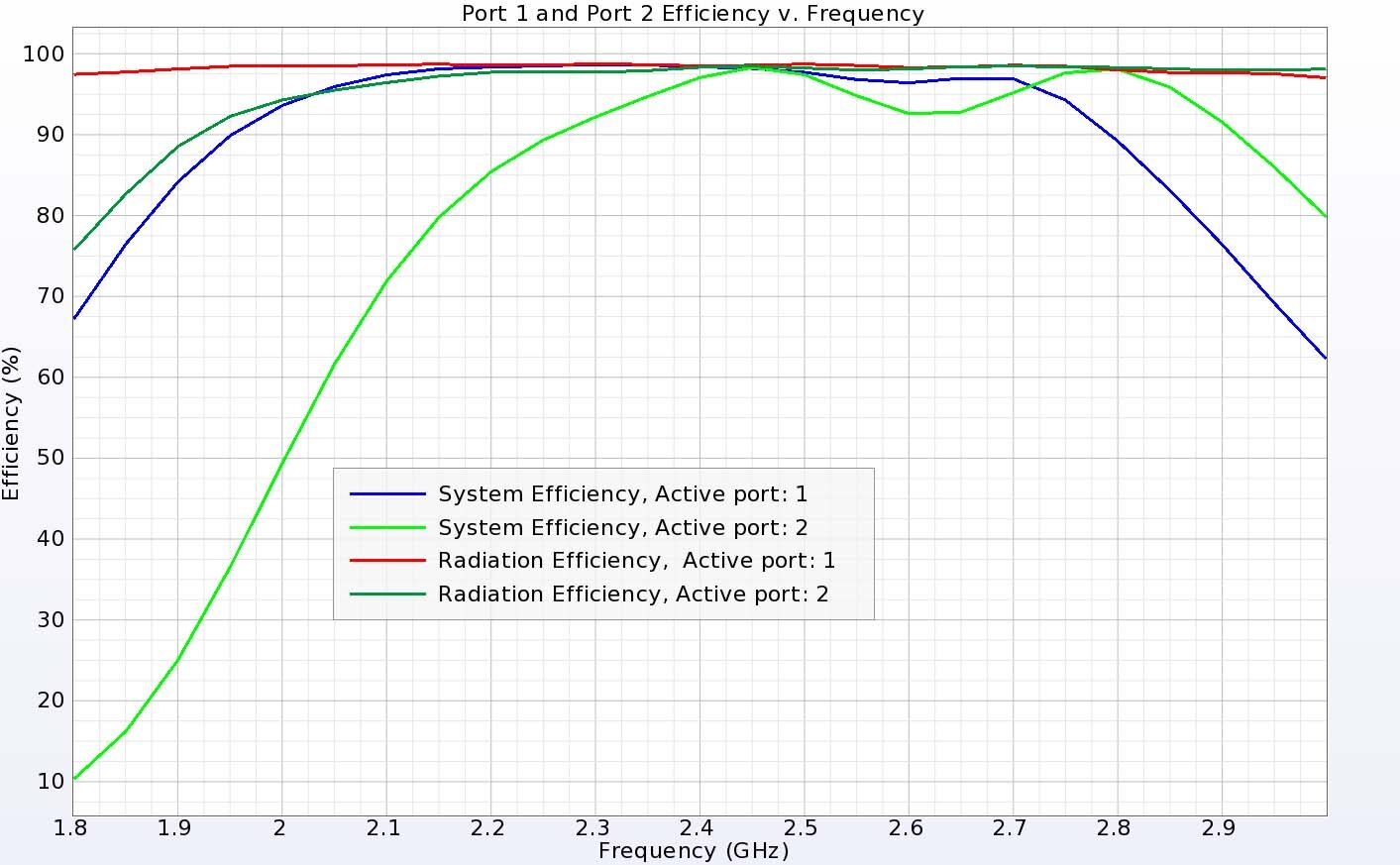

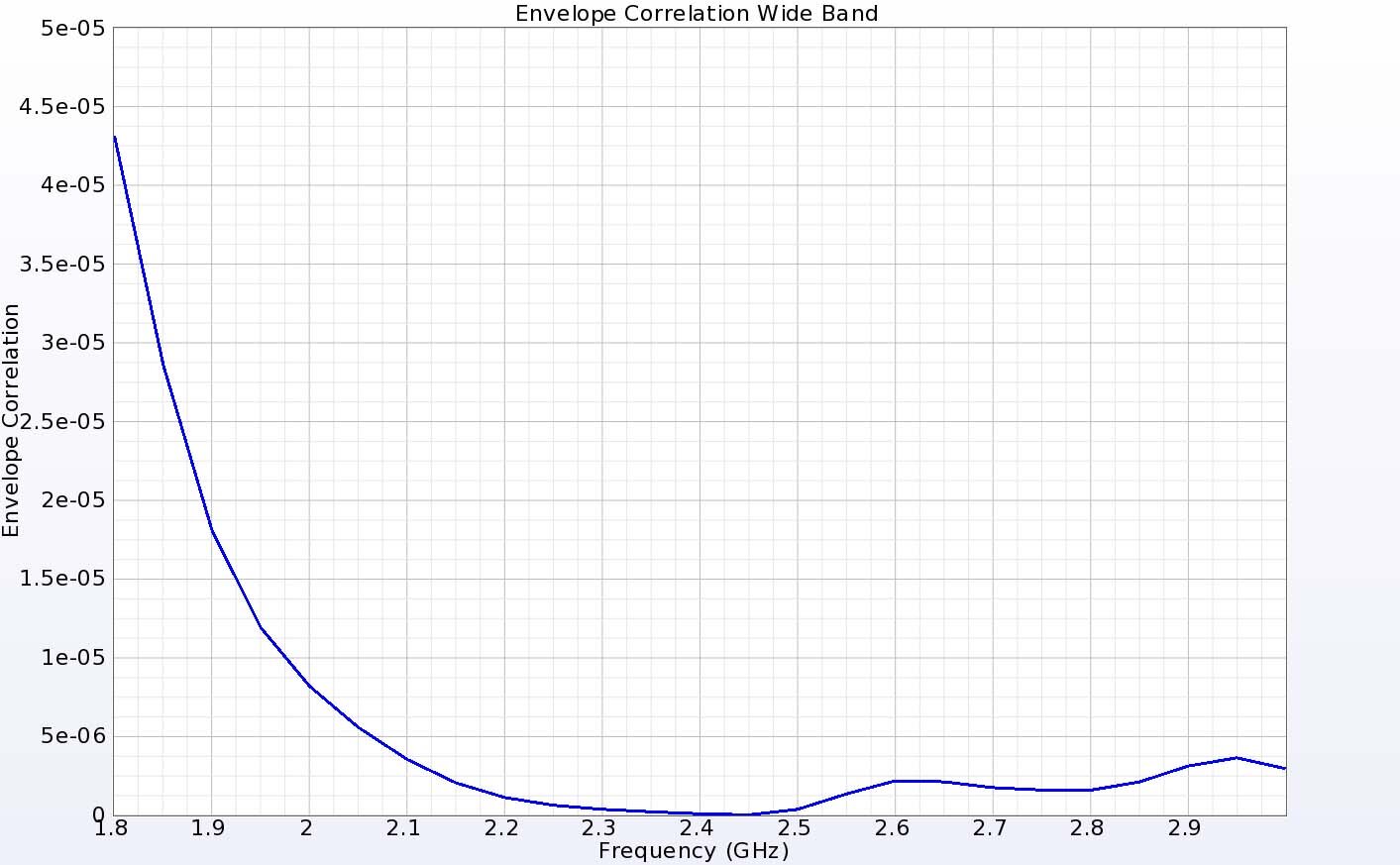

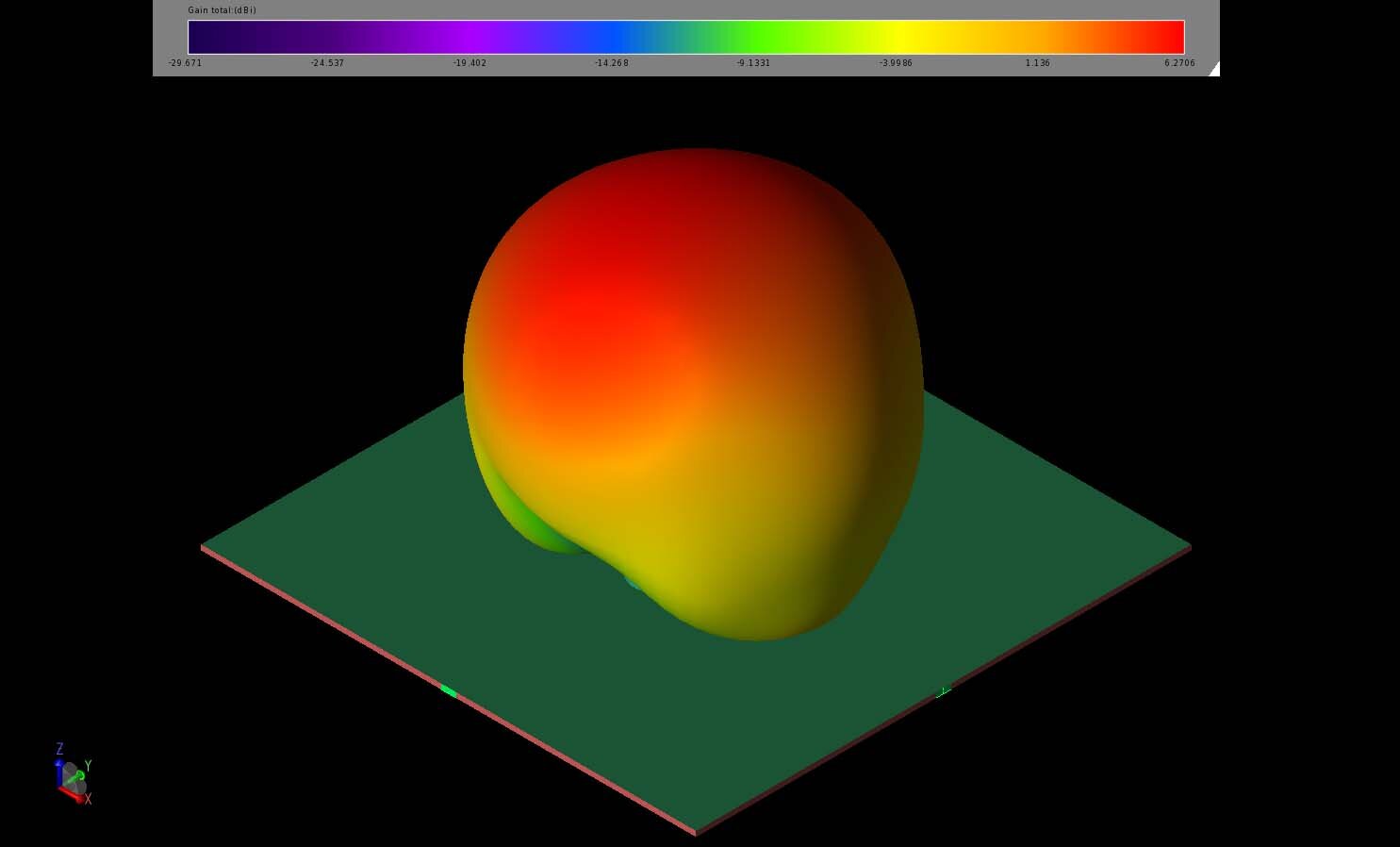

如图 17 所示,宽带天线的 S 参数显示,在整个相关范围内,每个端口的回波损耗都低于 -10 dB,而 S21 的隔离度则低于 -45 dB。DRA 上部的增益与频率关系图显示,增益范围从 2.5 GHz 时的 5.2 dBi 到 2.7 GHz 时的 8.5 dBi(图 18)。图 19 中绘制的效率显示,在整个相关范围内,两个端口的效率值都非常高,部分原因是该设计中两个端口的输入匹配度更高。图 20 所示的包络相关性数值极低,表明极化之间的隔离效果极佳。宽带设计的三维增益模式如图 21 所示,频率为 2.4 GHz,在地平面上方具有广泛的覆盖范围。

图 17:宽带天线的两个输入端口在大约 2.25 至 2.8 千兆赫的回波损耗低于-10 分贝,覆盖了超过整个相关频段。 端口之间的隔离度大于 45 dB。

图 18:DRA 的增益与频率的关系显示,天线各频段的增益范围在 5.2 到 10 dBi 之间。

图 19:宽带天线非常高效,在相关频段内的辐射效率和系统效率接近 100%。

图 20:包络相关性极低,表明两个天线端口的增益模式之间的隔离效果非常好。

图 21:宽带天线在 2.4 GHz 频率下的三维增益模式是一个宽叶,与双频天线类似。

结论

介质谐振器天线具有低损耗和高效率等几个重要特性,这使其成为通信和无线局域网等应用的良好选择。在这个例子中,双极化天线的双频和宽频设计表明,端口和辐射模式之间具有良好的隔离性,因而性能卓越。

参考资料

[1] Y. X. Sun 和 K. W. Leung,"双带和宽带双极化圆柱介质谐振器天线",载于《IEEE 天线与无线传播通讯》,第 12 卷,第 384-387 页,2013 年,doi:10.1109/LAWP.2013.2251993。